Oder Grenzen der Partizipation in Organisationen

Stellen Sie sich vor, ein Handwerksunternehmen mittlerer Größe gerät wirtschaftlich in Schieflage, weil es mehrere Kunden verloren hat. Die Insolvenz erscheint als Schreckensgespenst am Horizont. Nun heißt es alles oder nichts für die Beteiligten. Die gesamte Belegschaft wird um Unterstützung gebeten, gemeinsam das Unternehmen zu retten – und damit alle Arbeitsplätze. Die Führung fragt, was Mitarbeitende brauchen, um aktiv mitzumachen. ›Mehr Lohn‹, heißt es als Antwort von Einzelnen. Wie soll das funktionieren?

Derartige Antworten in Belegschaftsumfragen lassen mir aus unterschiedlichen Gründen den Atem stocken: Zum einen könnte es einleuchten, dass mehr Gehalt in wirtschaftlich dramatischen Zeiten keine Option ist. Doch darüber hinaus stellt sich mir hier immer wieder aufs Neue die Frage, ob man Motivation und Mitarbeit tatsächlich mit mehr Geld erkaufen kann.

Studien behaupten: Nein

Der Journalist Jochen Leffers warnte 2012 bereits bei Spiegel Online[1]: ›Eine Gehaltserhöhung nehmen Angestellte immer gern. Aber darum arbeiten sie noch lange nicht besser oder mehr – denn Motivation ist nicht käuflich, wie eine neue Studie zeigt.‹

Die Studie ›Mitarbeiter sind käuflich, ihre Motivation nicht‹[2] leitet ein Bild ab aus negativen Motivationsfaktoren: Die befragten Personen gaben an, was sie am ehesten zur Kündigung bewegen würde:

- 86 %: Schlechtes Arbeitsklima;

- 80 %: Job, der mir keinen Spaß macht;

- 71 %: Schlechte Führungskraft, die mich nicht fördert/schlecht behandelt;

- 60 %: Zu niedriges Gehalt.

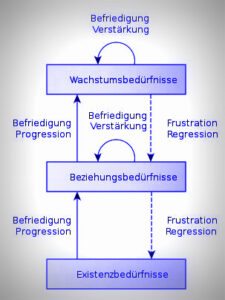

Simpel zusammengefasst: Erst die existenziellen, dann die Beziehungs‑, dann die Wachstumsbedürfnisse. Wer hätte das gedacht? Wichtig ist zu beachten bei dieser Theorie, dass zu den Existenzbedürfnissen ›physiologische, finanzielle als auch nichtfinanzielle Be- und Entlohnungen, sowie Arbeitsbedingungen‹ zählen. Finanzielle Aspekte spielen auch auf der existenziellen Ebene eine Rolle. Genügt der Lohn nicht, um individuell als existenziell erachtete Bedürfnisse zu befriedigen, besteht ein Mangel auf der untersten Ebene.

Money, money, money

Das Salär muss also existenzielle Bedürfnisse sicherstellen. Vermutlich leuchtet jedem sofort ein, dass sich diese Vorstellungen existenzieller Bedürfnisse stark unterscheiden – ob man nun Mindestlohnempfängerin ist, eine Beamtin oder gar Vorstandsvorsitzende.

Die Lebenssituation entscheidet wohl darüber, ob die entsprechende Person sich durch Einkommenseinbußen in ihrer Komfort-/Luxuszone, in ihrem Status bei Freunden und Nachbarn oder existenziell gefährdet sieht. Darauf hat das Unternehmen nur begrenzten Einfluss.

Motivationsfaktoren

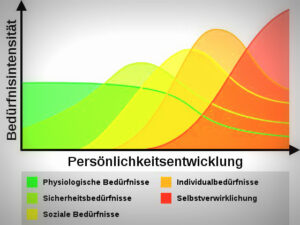

Aus der Grafik abgeleitet interpretiere ich unwissenschaftlich und verkürzt: Bedürfnisintensität und Selbstverwirklichung gehen Hand in Hand. Für den Begriff Persönlichkeitsentwicklung gibt es allerdings keine Theorie, die die vielfältigen Einflüsse zusammenfassen kann.

Selbst-Bewusstsein

Umgekehrt aufgezäumt: Ich habe den Eindruck, die Motivationslust fehlt sowohl, wenn existenzielle und Sicherheitsbedürfnisse nicht befriedigt sind – als auch, wenn man mit der individuellen Persönlichkeitsentwicklung am Ende seiner Möglichkeiten oder Vorstellungen angelangt ist.

Anders gesagt: Selbstbewusstsein hilft vermutlich, sich aktiv gestaltend und auch kämpferisch einzubringen, wenn es um eine Sache geht. Sich seiner selbst wenig bewusst zu sein, könnte also ein Hinderungsgrund sein, sich einzubringen.

Angebot zur Partizipation

Die eigentliche Motivation kommt von innen, bei jedem Einzelnen auf unterschiedlichste Art. Sie resultiert bei günstigen Voraussetzungen dann im Wesentlichen aus der Beziehung zwischen Einladenden und Eingeladenen. Hier sollte das Vertrauen vorhanden sein, man meint es ehrlich miteinander, man verfolgt das gleiche Ziel und es gibt keine versteckte Agenda.

Diese Rahmenbedingungen spiegeln die Hygienefaktoren wider, dass Gruppenintelligenz entstehen kann – dass ein Unternehmens-System wieder in Schwung, gar in den Flow kommen kann.

Fazit

Es wird meiner Erfahrung nach auch bei besten Bedingungen nicht gelingen, alle zu motivieren – oder wie einleitend beschrieben, zu einer aktiven Mitarbeit zu bewegen. Also bleibt es dabei, diejenigen zu gewinnen, die mitmachen und mitgestalten wollen. Deren Hierarchieebene ist dabei vermutlich weniger Erfolgsgarant als deren Selbstverständnis und das Vertrauen zueinander.

Diejenigen, die sich einbringen, sind also diejenigen, die wollen. Bei diesen freiwillig Teilnehmenden haben alle Beteiligten die Verantwortung zu tragen für Vertrauen und Wertschätzung. Wenn es hier noch Stolpersteine gibt, stören sie den Prozess. Wenn jedoch alles gut läuft, verbreitet sich auf diese Weise ein Hauch von Optimismus wie von selbst – und darüber hinaus auch hier und da etwas mehr Motivation bei anderen.

In diesem Sinne: Gutes Gelingen

Tom Müller

Weiterführende Informationen

Führungsqualität

- Teil 1: Wieso die Digitalisierung auch das Management verändert.

- Teil 2: Führung gut, Mitarbeitende glücklich, Unternehmen erfolgreich.

- Teil 3: Was erfolgreiche Führung in Zukunft ausmacht.

Wie Gruppenintelligenz bei Veränderungen hilft

- Teil 1: Wenn der Wind der Veränderung weht, …

- Teil 2: Wer fragt, der führt …

- Teil 3: Kreativ, aber richtig …

- Teil 4: Auswerten, aber richtig …

Fehler vermeiden, die Gruppenintelligenz verhindern

- Teil 1 – Was wir auch von Tieren lernen können …

- Teil 2 – In drei Schritten zu Fülle, Kreativität und Entscheidungen …

Feedback zu Gruppenintelligenz-Kreisen

Newsletter

- Wer nichts verpassen will, abonniere den Mini-Newsletter …

Bildnachweise

- Titelbild: © 123RF Lizenzfreie Bilder #44492375 kritchanut

- Grafik 1: Wikimedia Commons, the free media repository

- Grafik 2: Wikipedia, Creative-Commons-Lizenz

- Letztes Bild: © Fotolia #89151527 Gajus

Quellen

- [1] Geld allein ist ein zu schwacher Motor, Spiegel online, Mittwoch, 22. 02. 2012;

http://www.spiegel.de/karriere/mitarbeiter-motivation-geld-allein-ist-ein-zu-schwacher-motor-a-816970.html - [2] Ergebnisse einer aktuellen Studie zur Arbeitsmotivation, 07. 03, 2012; ©2012 Hay Group;

http://www.haygroup.com/downloads/de/Mitarbeiter_sind_kauflich_Ihre_Motivation_nicht.pdf - [3] Maslowsche Bedürfnishierarchie; https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie